Didirikan pada masa kolonial, Ponpes Al Falah tentu tak bisa dilepaskan dari denyut nadi perjuangan bangsa ini. Yang paling sengsara adalah ketika tentara Jepang datang.

Ketenangan kegiatan belajar di Ponpes Ploso mulai terusik saat penjajah Jepang datang di Jawa 1 Maret 1942. Saat itu, pesantren sudah mulai berkembang. Sudah mempunyai gedung sendiri. Bukan hanya di bekas pendapa kenaiban –yang akhirnya dibeli oleh KH

Pada awal kedatangan Jepang itulah, wakil-wakil ulama di

Jepang paham betul bahwa ulama-ulama inilah yang sebenarnya menjadi

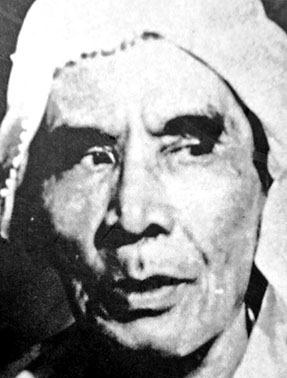

Santri di area makam KH Djazuli Ustman

Santri-santrinya yang saat itu sudah berjumlah sekitar 250 orang tak luput dijadikan sebagai pekerja romusha. Mereka dikerahkan ke wilayah Kecamatan Semen. Di bawah pengawasan kempetai (polisi militer Jepang), mereka dipaksa untuk membuat jembatan yang akan membuka akses ke desa-desa. Tanpa makan, minum, apalagi upah. Jembatan itu penting bagi Jepang untuk mengangkut kebutuhan logistiknya.

Bahkan, romusha diberlakukan saat Ramadan. Para santri bersama Kiai Djazuli dipaksa untuk berjalan berpuluh-puluh kilometer menuju Gunung Wilis mencari iles-iles yang akan digunakan Jepang untuk bahan pembuatan gelas.

Di tengah suasana itulah, Jepang mengetahui bahwa Kiai Djazuli adalah orang yang cerdas. Yakni, calon dokter Stovia yang mempunyai basis pendidikan modern pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Dengan latar belakang pendidikannya itu, Kiai Djazuli dianggap mampu mengerjakan tugas-tugas kepemimpinan formal terkait administrasi. Apalagi, dia merupakan ulama yang diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai corong Jepang kepada rakyat.

Karena itu, dengan paksa Kiai Djazuli diangkat sebagai Sancok (Camat) Mojo. Lalu, dengan paksa pula sang kiai diminta mengganti sarung, kopiah, dan surbannya dengan celana pendek, topi, dan sepatu.

Keputusan Kiai Djazuli untuk menerima paksaan Jepang sempat diprotes istrinya, Roro Marsinah. Hingga, dia meminta sang kiai untuk melepas celana pendek ala Jepang tersebut. “Copot kathoke. Pemerintah kafir!,” begitu protes ‘Bu Nyai’ yang dinikahi Kiai Zainuddin pada 15 Agustus 1930 itu.

Untuk diketahui, Bu Nyai Roro Marsinah adalah putri Kiai Imam Mahyin, Trenggalek yang juga janda Kiai Ihsan Jampes. Sebelum membangun pondok, Kiai Djazuli juga sempat dinikahkan dengan Hannah, putri Kiai Muharrom Karangkates, Mojo, namun tidak bertahan lama. Kelak, Bu Nyai Roro Marsinah inilah yang memberikan keturunan kepada Kiai Djazuli. Bu Nyai pula yang berada di balik kesuksesan Kiai Djazuli membesarkan Ponpes Al Falah.

Mendapat protes tersebut, Kiai Djazuli mempunyai alasan tersendiri. Langkah itu diambilnya demi menyelamatkan banyak orang. Terutama, keluarga, pesantren, dan para santrinya. Sebab, jika tidak mau, bisa saja Jepang menghabisinya sebagaimana banyak ulama lainnya.

Meski demikian, bukan berarti Kiai Djazuli tunduk begitu saja kepada Jepang. Kepada rakyat, bukannya mengampanyekan Jepang sebagai saudara tua, Kiai Djazuli justru menyampaikan dakwah Islam dan perlawanan terhadap penjajahan. Semua dikemas dengan baik sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

Saat diangkat sebagai ketua parlemen yang setiap pagi hingga sore harus berkantor di Pare, Kiai Djazuli juga tetap mengajar santrinya saat malam. Meskipun, aktivitas itu sebenarnya dilarang oleh Jepang. Agar tidak mengundang perhatian tentara Jepang, lampu minyak yang digunakan untuk ngaji ditutup sehingga cahayanya tidak berpendar ke mana-mana.

Puncak ketegangan terjadi ketika Jepang memasukkan Kiai Djazuli ke dalam daftar pasukan kamikaze (pasukan berani mati). Siapapun yang masuk dalam pasukan ini harus siap ditugaskan untuk melakukan penyerangan bunuh diri ke tentara Sekutu.

Tentu saja, hal ini mengundang kecemasan keluarga dan para santri Ploso. Terlebih, saat itu pesantren masih relatif baru berkembang. Juga, belum ada penerus yang layak untuk melanjutkannya. Saat itulah, Sa’idu Siroj, lurah pertama pondok, tampil ke depan. Pemuda asal Tulungagung itu rela mewakili kiai. Dia rela nyawanya melayang sebagai ‘tumbal’ demi kelangsungan Ponpes Ploso ke depan. (*)

Arif Hanafi

Arif Hanafi